Allgemein

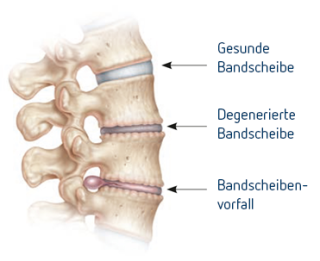

In etwa 5% ist ein Bandscheibenvorfall Ursache für Rückenschmerzen oder den so genannten "Ischiasschmerz" (Ischialgie). Die Bandscheiben liegen zwischen den Wirbelkörpern, sorgen für die Beweglichkeit der Wirbelsäule und bilden einen Puffer zwischen den einzelnen Wirbeln. Sie bestehen aus einem Faserring (Anulus fibrosus) und einem weichen Kern (Nucleus pulposus). Altersbedingt verringert sich der Wassergehalt des Kerns und die Pufferfunktion kann nachlassen. Unter Belastung können dann kleine Einrisse im Faserring entstehen und Anteile des Kerns durch den Faserring austreten und möglicherweise auf Nervenstrukturen (Nervenwurzelnoder Rückenmark) drücken. Man spricht bei geringen Vorwölbungen der Bandscheiben von einer Protrusion, bei weiter ausgetretenem Bandscheibenmaterial von einem Vorfall (Prolaps). Wenn ein Bandscheibenvorfall nicht mehr mit dem Zwischenwirbelraum verbunden ist, handelt es sich um einen freien Bandscheibensequester.

Symptomatik

Durch den Druck eines Bandscheibenvorfalls oder einer –vorwölbung auf die Nervenwurzeln können sogenannte Wurzelkompressionssyndrome (Radikulopathie) auftreten. Es kommt dann zu ausstrahlenden Schmerzen in den Arm oder das Bein. Bei ausstrahlenden Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule spricht man von Zervikobrachialgien, im Bereich der Lendenwirbelsäule von Lumboischialgien. Bei sehr ausgeprägten Wurzelkompressionssyndromen mit erheblicher Bedrängung der Nervenwurzeln können auch zusätzliche neurologische Ausfälle im Sinne von Lähmungen (Paresen) oder Gefühlsstörungen auftreten. Typisch ist dann z.B. die Fußheberparese, bei der der Fuß nur noch mit verminderter Kraft angehoben werden kann oder auch im Falle eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule eine Schwäche beim Greifen (Faustschlussparese).

Äußerst selten kann es auch bei einem sogenannten Massenvorfall zu einer Verlegung des kompletten Wirbelkanals kommen. In einer solchen Situation können Lähmungserscheinungen in beiden Beinen und eine Inkontinenz auftreten. Fachsprachlich nenn man eine solche Konstellation dann ein Kaudasyndrom.

Diagnostik

Zu allererst sollte bei dem Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall eine gründliche körperliche Untersuchung erfolgen, um möglicherweise schon vorhandene neurologische Ausfälle festzustellen. Weiterhin kann durch die körperliche Untersuchung und begleitende Schilderung der zumeist charakteristischen Beschwerden bereits das Risiko für das Vorliegen eines Bandscheibenvorfalls gut eingeschätzt werden.

Zur endgültigen Diagnosesicherung sollte dann eine Kernspintomographie (MRT) durchgeführt werden. In Ausnahmefällen (z.B. wenn eine MRT Untersuchung aufgrund eines Herzschrittmachers nicht möglich ist) kann auch eine CT Untersuchung erfolgen.

Therapie

Die allermeisten Bandscheibenvorfälle lassen sich konservativ, also ohne eine Operation behandeln. Dabei sollten schmerzlindernde Medikamente, physikalische Therapien (z.B. lokale Wärmebehandlung) und krankengymnastische Behandlungen zum Einsatz kommen.

Sollten diese Verfahren zu keinem anhaltendem Therapieerfolg führen, sind invasivere Verfahren möglich. Das lokale Umspritzen der gereizten Nervenwurzel (PRT= periradikuläre Therapie) kann in diesen Fällen hilfreich sein.

Eine eindeutige Indikation zu einer Operation besteht allerdings, wenn stärkere Lähmungen oder Gefühlsstörungen durch einen Bandscheibenvorfall verursacht werden oder wenn sich heftige Schmerzen durch ausreichende konservative Therapiemaßnahmen nicht bessern. Im Falle von akuten Lähmungserscheinungen oder auch einer Inkontinenz kann auch eine Operation noch am selben Tag notwendig sein.

In unserer Wirbelsäulensprechstunde können wir Sie jederzeit ausführlich über die möglichen operativen und nicht-operativen Therapieformen beraten.

Abbildung: Degenerierte Bandscheibe und Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule